- 形勢判断はどうすれば上手くなるの?

- 形勢判断のポイントは?

級位者さんのこんな疑問を解決する記事です。

なぜなら記事の方法で、実際に僕の形勢判断が正確になったからです。

記事の前半では形勢判断の伸ばし方を解説し、後半では判断の要素と考え方のコツを説明します。

この記事を読み終えて実践すると、正しく形勢を判断でき棋力も上がります。

※効率よく上達したい人は,今なら公式LINEのトークで日頃のお悩みを相談できます。

開設から2年半(2026年時点)で41人の昇級・昇段のお手伝いをしてきましたので,あなたのお役にも立たせてください!

以下のプレゼントも受け取ってくださいね。

LINEでもらえる無料プレゼント

- ZOOM個別相談(級位者限定)

- 限定動画5本

- 人気記事5本

目次

形勢判断が大切な理由

ある局面でどちらが有利か分かるのは大切です。

なぜなら正確な形勢判断を元に、適切な方針や指し手を決めることができるからです。

例えば指導対局をしていると、級位者さんが優勢なのに劣勢と勘違いしてしまうことがあります。

攻めれば勝てるのに、不利だと思って過度に守りチャンスを逃してしまうのです。

形勢判断が正確だと攻めや受けなど必要な手を指せます。

形勢判断の伸ばし方

たくさん練習しましょう。

考える→答え合わせ

を繰り返すと少しずつ正確になります。

具体的な方法は以下。

Step1:対局後に気になる局面の形勢を考える

まずは対局が終わってから、自分なりに形勢判断をしましょう。

対局しながら行うのがゴールですが、指し手と形勢を両方考えるのは難しいですからね。

あなたが気になった局面を考えればOKです。

中盤で駒交換が落ち着いた場面や、終盤で攻めか守りか迷う時などがポイントです。

形勢の分類

定跡書などで形勢は良い順に勝勢からだいたい以下のように表現されます。

- 勝勢

- 優勢

- 有利

- 互角

- 不利

- 劣勢

- 敗勢

僕は実戦でそれらを踏まえつつ「ちょっといいはず」「かなり悪そう」などと考えています。

有利ぐらいだと簡単にひっくり返り、劣勢になると相手のミスがなければ逆転できないイメージです。

目安にしてくださいね。

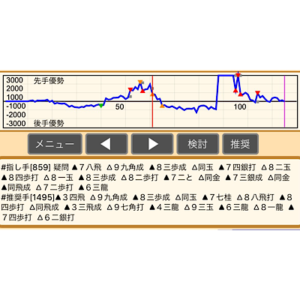

Step2:AIを使って答え合わせをする

自分で考えた後に、AIで解析しましょう。

ぴよ将棋などの無料アプリで簡単に行えます。

AI評価によって指し手ごとに形勢が数値化、グラフになります。

評価値と呼ばれる点数と形勢の関係が、僕は以下の印象。

- 0→互角

- 500→有利

- 1000→優勢

- 2000→勝勢

劣勢と思った局面が、有利だった。

優勢が続いていると思っていたら、悪手から互角に戻っていた。

そんなズレが、必ずあります。

量をこなすうちに、少しずつ正確になっていきます。

なおぴよ将棋の解析の手順や方法については、下の記事で解説しました。

-

-

上達に繋がるぴよ将棋の解析2ステップと見るべきポイント3つ

解析をすると強くなれる? ぴよ将棋で解析する方法は? 解析した棋譜の、どこに注目すればいいの? 解析のコツは? ぴよ将棋で、解析以外にできることは? ゆーきゃん級位者さんのこんな疑問を解決できる記事を ...

続きを見る

AIの評価って正しいの?

級位者さんは、正しいと思って大丈夫です。

なぜなら解析するAIは、無料ソフトでもアマチュア五段ぐらいの棋力があるからです。

序盤はちょっと疑問に思わなくもないですが、形勢判断が必要になる中盤以降は納得する数字や指し手ばかりと感じます。

信頼してあげましょう。

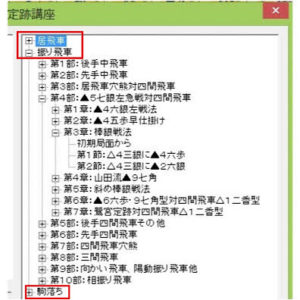

上達が加速する「激指」

形勢判断を鍛えつつ、本気で強くなりたい!

そんなあなたには、有料PCソフト「激指」がおススメです。

プロレベルのAIとの解析や駒落ち対局を通して、無料アプリより早く上達できますよ。

つまり、プロに自宅で好きなだけ教えてもらえるようなもの。

初級者で使い始めた僕の教え子は、僕とのハンデ戦(駒落ち)を六枚→四枚とそれぞれ3ヶ月で卒業。

他の人より遥かに早いペースで強くなりました。

シリーズがいくつかあり、どのソフトも対局以外にも上達を早める機能があります。

真剣に取り組むなら、僕のイチオシは数十冊分の定跡が含まれる「激指 定跡道場5」です。

あなたに合うバージョンを見つけるのは、こちらから。

-

-

【体験談あり】伸び悩み解消!激指バージョン3選|2024年最新

級位者さん自分に1番合う激指を使って強くなりたい! 無料の将棋アプリやソフトも多いので、有料ソフトの激指なんて不要ではないかと思われがち。ですが結論、上達したくて頑張っている級位者さんこそ激指を使うべ ...

続きを見る

形勢判断の要素4つと考え方のコツ

形勢判断には4つの要素があります。

- 駒の損得

- 玉形

- 駒の働き

- 手番

とりあえず概要を頭に入れ、AIの評価値をメインに要素を軽く考えるぐらいがよいでしょう。

4つの要素だけで考えようとすると、複雑すぎるのが理由です。

慣れれば実戦で、自然に頭に思い浮かぶようになりますよ。

駒の損得

「駒割り(こまわり)」と呼ばれ、最も重要とする有段者も多いです。

駒損すると戦力の差が生まれるので、そのまま形勢の差になりやすいですね。

最初のうちは点数化して考えるのがおススメです。

なぜなら数値化することで損得がはっきりするからです。

- 飛車 15点

- 角 13点

- 金 9点

- 銀 8点

- 桂馬 6点

- 香 5点

- 歩 1点

一例として、谷川浩司十七世名人は上記を基準としています。

銀損 > 角落

例題です。

図の局面で自分と相手の点数を出し、差を考えてみましょう。

ちょっと極端ですが、銀損の場合です。

計算式は下記。

- 自分の点数 = 自分の持ち駒 ー 相手の持ち駒

- 相手の点数 = 相手の持ち駒 ― 自分の持ち駒

- 点数差 = 自分の点数 ― 相手の点数

点数差は -14。

角の点数13より大きいです。

つまり初形から角がない状態である、角落ちより大きなハンデを負ってしまったようなもの。

自分が銀を失うだけでなく相手に銀が増えたので、形勢差は銀2枚分という考え方となります。

玉形

自分と相手の王様の堅さを比べましょう。

自分が堅くても、相手が更に堅いと有利とは言えませんからね。

実戦では同じぐらいか、片方がちょっと堅いというパターンが多いはず。

駒の働き

働いていない駒がないか考えましょう。

なぜなら遊び駒があると、戦力に差が生まれてしまうからです。

級位者さんだと、例えば銀が攻めにも守りにも参加できていないことがあります。

片方は銀が2枚ありもう片方は1枚しかない状態だと、銀落のようなものなので注意しましょう。

手番

どちらが指す番かも、時には形勢に影響を与えます。

1手遅いと、守りが間に合って攻めが成立しなくなったりしますからね。

他の3つの要素を見るとやや不利だけど手番だから互角に近いかな、などと考えたりします。

形勢判断に慣れたら

形勢判断は複数の要素があるため最初は時間がかかります。

ただし慣れたら1つ1つの要素を考えなくても自然に思い浮かぶようになります。

形勢判断で疲れなくなったら、自分の好手や悪手を振り返る感想戦をやってみましょう。

弱点を改善しやすくなり、上達が加速しますよ。

僕も全ての対局で感想戦を行うようになってから、手が良くなるのを実感しました。

まとめ

- 形勢判断の伸ばし方

- 対局後に自分で形勢判断をする

- AIで答え合わせをする

- 形勢判断の要素4つ

- 駒の損得を点数化で確認

- 玉形の差を比較

- 働いていない駒があるか確認

- どちらの手番か加味

形勢判断の要素を踏まえつつ実戦を通して練習を積めば、あなたは早く上達します。

行動することが重要ですので、次の対局の後で形勢を考えてみて下さいね。

「本気で強くなりたい!」

という方は、あなたに合う激指のバージョンを見つけましょう。

応援しています。頑張ってください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

無料プレゼントは,こちらからどうぞ。