アマチュア三段。AIを活用して、強くなりました。

AIの特徴や向き合い方を知らないと、モヤモヤし続けるかもしれません…

ご安心ください。

記事の内容を踏まえれば、観戦を楽しめ上達も早いですよ!

AIへの理解が深まってから、僕はプロの将棋をより楽しめるようになり強くなれました。

まず将棋AIの歴史と、人間と比べた特徴3つを説明。

次にAIを活用するメリット2つと、懸念2つを解説。

評価値の良さや注意点と、よくある疑問にも触れました。

※効率よく上達したい人は,今なら公式LINEのトークで日頃のお悩みを相談できます。

開設から2年半(2026年時点)で41人の昇級・昇段のお手伝いをしてきましたので,あなたのお役にも立たせてください!

以下のプレゼントも受け取ってくださいね。

LINEでもらえる無料プレゼント

- ZOOM個別相談(級位者限定)

- 限定動画5本

- 人気記事5本

目次

将棋AIの歴史

将棋AIの歴史を分けると、ざっくり3つの段階となります。

- 弱い時期

- 人と互角に近い時期

- 現在

1.プロより弱い時期

古くは1967年から存在した将棋AIですが、2010年頃まではプロと比べて低い棋力でした。

詰将棋を解かせることから始まり、1997年でアマ二段程度。

2005年にはアマ竜王戦でベスト16、2008年にトップアマを破る力をつけています。

この辺りから、プロも徐々に注目し始めたようですね。

2.人と互角に近い時期

続く2010~2015年頃は、プロとAIがいい勝負を繰り広げます。

選抜されたプロ5人vs上位5ソフトの団体戦である電王戦(でんおうせん)が、2013~2015年にかけて3回行われました。

結果はプロの1勝2敗、当時A級(トップ10人)の三浦弘行八段や屋敷伸之九段も敗れています。

プロ棋士が敗北する度に、胸が締め付けられる思いになったことを覚えていますね。

塚田泰明九段、菅井竜也五段、阿久津主税八段戦などは壮絶で印象に残りました。

もっと知りたい方は、マイナビさんやニコニコニュースさんの観戦記を読むとよいかと。

なお棋士の段位は、全て当時のものです。

3.現在

そして2017年、ついにその日がやってきます。

佐藤天彦名人(当時)が、ponanzaというソフトに完敗しました。

以降もAIは進歩を続け、トッププロより遥かに強いのが現状です。

ちなみにプロより強いソフトも、無料で手に入りますよ。

余談:羽生九段の予測

余談ですが将棋界では、羽生善治九段の未来予測が有名です。

「コンピュータがプロを負かす日は? 来るとしたらいつ」

平成8年度将棋年鑑(1996年)にプロ棋士へのアンケートがあり、「その日は来ない」「10年後」「だいぶ先」など回答は様々。

羽生九段は「2015年」と、どんぴしゃな数字でした。

さすが羽生先生、とは誰もが思うところですが。

2015年にこの件について聞かれ、深く考えず適当に書いたと苦笑したそうです 笑

人間と比較した将棋AIの特徴3つ

序盤・中盤・終盤どこをとっても棋力が高く、ミスも少ないAI。

人間と比べると以下3つの違いがあると押さえておくと、観戦や利用に役立つと思います。

- 流れがない

- 感情がない

- 疲れがない

AIの判断を絶対視するのでははく、特性を踏まえて上手く利用できるようになるはず。

流れがない

AIが指し手を選ぶ時は、全てその瞬間の判断です。

人間なら攻める為に銀を前に出そうと、一連の流れで銀を3回動かします。

一方でAIはその局面だけ見て、最も有利になると思う手を選びます。

ソフトで自分の対局を検討すると、この違いが現れた推奨手を見て驚くことが僕もしばしば。

「え?今攻めてるのに、いきなり守る手を指した方がいいの?」

などということが起こります。

AIの指し手に、流れはありません。

感情がない

AIに感情はないと言うと当たり前ですが、これが人間とは違う指し手を選ぶ原因になります。

人間は王様を取られたくないので、攻められると怖いです。

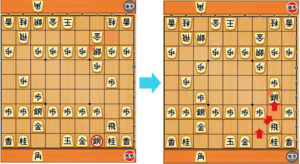

例えば教え子と僕の指導対局で、図と似た形に。

銀が出てくる手を全く読んでおらず、王様の逃げ道が少ないので怖くなりました。

時間がなく読み切れず、僕は守りの手を選択。

後で解析すると恐怖を感じないAIは、攻めるべきと判断しました。

感情がないのが、人間と指し手の違いを生む原因となることがあります。

疲れがない

AIが疲れないのも当然ですが、人と異なる特徴です。

人間は特に終盤になると、疲れてしまうんですよね。

- 1時間近く、頭を使い続ける

- 早い段階でミスをして、ずっと形勢が不利

プロと比べて時間が短いアマチュアの大会に出ても、上記が原因で終盤はクタクタだったりします。

こうなると悲観したり頭が働かず、チャンスを活かせないことも。

AIは何時間でも、同じように働けます。

人間だけができること2つ

人とAIの違いにも関わりますが、人間にしかできないこともあります。

- 大局観に基づいて指す

- 損して得取る

この辺りは、自分より強い人を参考にしましょう。

大局観に基づいて指す

AIはできませんが、人間は「大局観」に基づいて手を選べます。

大局観とは、ボードゲームに置いて、部分的なせめぎ合いにとらわれずに、全体の形の良し悪しを見極め、自分が今どの程度有利不利にあるのか、堅く安全策をとるか、勝負に出るかなどの判断を行う能力のことである

引用元:Wikipedia

全体を見て有利不利を判断する前半部分は、AIにも可能。

ただし後半のように方針を決めるのが、前述のように瞬間の局面だけを見るAIにはできません。

「ある程度相手の攻めを受けてから、反撃に転じよう」

このような思考は、人間だけのものです。

損して得取る

瞬間的に損をするけど、数手後に得をする。

将棋ではまれに、そんなことがあります。

図は石田直裕五段ー藤井聡太七段戦(2018/6/5)。

図から藤井七段(当時)は飛車で歩を取り、その飛車(龍)を金に取られてしまいます。

弱い歩と強い飛車を交換したようなもので、大損です。

しかしその後藤井七段の攻めが決まり、勝ちとなりました。

「捨駒」という手は「次の瞬間損をするので人間でも選択しないが、AIならなおさら優先度は低いはずだ」

プロの中でもAI研究家で知られる、千田翔太八段も上記のように仰っています。

先に損する発想は、AIからは学びにくいです。

ちなみに石田ー藤井戦は角換わり腰掛銀の激戦。

役立つテクニック満載で勉強になるので、初段が近い居飛車党は並べるのがおススメです。

棋譜は将棋DB2というサイトから無料で見れます。

なお図はあえてはっきりさせていません。

棋譜使用は将棋連盟の許可が必要なのですが、申請にお返事がありません…

将棋AIを活用するメリット2つ

ここからは、AIを棋力向上の為に使う際のお話しです。

「観る将」として観戦とAIについて知りたい方は、次に進んでください。

AIを使うメリットは以下2つ。

- 視野が広がる

- 効率が上がる

多くのプロやアマも活用し、棋力を向上させています。

AIは心強いパートナーになりますよ!

具体的な方法は、下の記事で解説しました。

-

-

上達に繋がるぴよ将棋の解析2ステップと見るべきポイント3つ

解析をすると強くなれる? ぴよ将棋で解析する方法は? 解析した棋譜の、どこに注目すればいいの? 解析のコツは? ぴよ将棋で、解析以外にできることは? ゆーきゃん級位者さんのこんな疑問を解決できる記事を ...

続きを見る

視野が広がる

AIが示す手が、人間の視野を広げてくれることも多いです。

人間が今までの蓄積や経験でマイナスと感じる手を、有効と言ってくれるためです。

プロでは一度廃れた「雁木」という戦法など、AIにより見直された形や戦型が複数あります。

僕も解析をして、自分では全く思いつけない手に目からウロコが落ちる日々ですね。

AIで視野が広がります。

雁木についてもっと知りたい方は、下の記事をどうぞ。

-

-

【将棋】雁木の魅力3つと種類、囲った後の攻め筋2つに弱点まで解説

ゆーきゃんアマチュア三段。級位者の頃は、居飛車を指していました。 級位者さん 初級者も雁木やっていい? 雁木の魅力や弱点は? 囲った後どう攻めればいい? 級位者さんの、こんな疑問を解決できる記事です。 ...

続きを見る

効率が上がる

AIを上手く使えば、学習の効率が良くなります。

なぜなら棋力がとても高いので、好手が分かるからです。

実際に僕はAIを取り入れてから、自信がつき上達も早くなりました。

以前は自分の将棋を見直して、「多分ここが悪手だろうな」「換わりにこの手が良かったんじゃないだろうか」と推測するだけ。

それがAIを使うと、好手や悪手・換わりの手がハッキリします。

AIで学習を効率化できます。

将棋AI使用の懸念2つ

一方でAIによって以下の懸念があると、羽生九段は仰っています。

- 創造性が失われる

- 対応力が身につかない

強いAIの判断を絶対視して、思考停止すると足を引っ張ってしまうのかなと感じます。

創造性が失われる

(AIの)評価に無条件に従っていると、その先にある可能性を早々に捨ててしまうことになります。(...)可能性は低くても、この先に大きな鉱脈があるかもしれないと信じて突き進めるかどうか。失敗から大発明が生まれることはたくさんあります。

「AIが悪いって言ってるからダメ。」で終わると、新しいものを生み出せないかもしれないと。

アマだと「AIの評価は低いけど、すぐ負けにはならないと思うし自分は好みの展開」みたいな視点があるとよい気がします。

AIの捉え方で、創造の余地が狭まる可能性があります。

対応力が身につかない

AIは問題に対する答えだけが出てきて、その途中の発想のプロセスは教えてくれません。(...)AIからだけでは、新たな局面に対応する力が身につかない可能性があります。

良い手が分かっても理由を知らなければ、応用が利かないということだと思います。

実はこれ、僕はやってしまい失敗した経験があります...

AI導入時、「いろんな手を教えてくれるAIすげぇ!」と大はしゃぎ。

AIの指し手を見て勉強した気にはなりましたが、勝率は上がりませんでした。

プロセスを考えなかったから、他の対局で新たな局面が出て対応できなかったと感じます。

今はAIの指摘がなぜ好手なのかという理由を考えるようにしており、より良い手を指せ上達していると実感しますね。

AIの使い方次第では、対応力が身につかない可能性があります。

AI評価値のプラスとマイナス

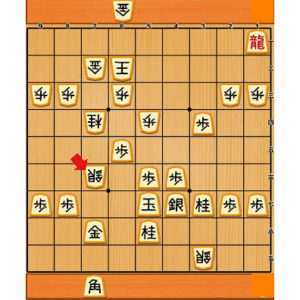

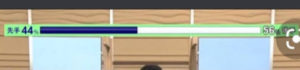

最近はAbemaやNHK杯など対局の放送で、「評価値」が表示されるようになりました。

局面の勝率を数値化、どちらが有利か分かるようになっています。

図だと「まだまだ互角だけど、後手がちょっと指しやすいよ」という感じかと。

評価値も見方によっては良し悪しなので、以下を頭の隅においていただけると嬉しいです。

プラス:何が起きているかわかる

プロの将棋は難しいですが、数値化され理解を助けてくれるのが良い点。

有段者の僕も局面だけだと、ぶっちゃけ何が起きているかわからないことが多々あります。

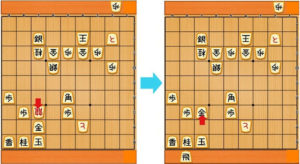

例えば2021年の棋聖戦第1局で、終盤に挑戦者の渡辺明三冠が16手連続で王手ラッシュ。

それをしのいだ藤井聡太棋聖が、勝者となりました。

事実としては、王手が続いただけ。

ただしAIにより藤井棋聖が最善手以外を指すと、大逆転することが分かりました。

トップ棋士同士の難解な将棋を、一般人でも理解度が上がるよう助けてくれます。

マイナス:棋士が不正解したように見える

一方で評価値だけを見ると、最善手を指せなかった棋士が「悪い」ように捉えられることもあります。

有名なのは2020年の順位戦、羽生善治九段ー豊島将之竜王戦。

終盤でAIに94%で必勝と評価されていた羽生九段が、負けを認め投了しました。

勝利目前での投了という通常は起こらない事態に、中継の画面は騒然としたそうです。

「羽生は衰えた」などという意見も、当時は目にしました。

しかしその時は対局開始から14時間も経った深夜で、時間制限にも追われる状態。

心身の状態を考えると充分ありえる、と他の棋士も仰っています。

正解手を選べなかった背景も考えず、棋士に失礼な憶測をしないよう気をつけましょう。

将棋AIに関するよくある疑問3つ

最後にAIについて、級位者さんや将棋ファンが気になる点にお答えしますね。

AIも失敗する?

AIは人間と比べると、ミスが少ないと言われます。

明らかな悪手を指すのは、少ないですね。

ただし急に評価がプラスからマイナスに変わることはあり、開発者さんは「反省した」と表現します。

失敗というより、AIの評価がそもそも不安定と捉えるとよいかと。

AIがあれば、人との感想戦はいらない?

結論、なくても上達しそうだけどあればよりよいと思います。

なぜならAIでできることと、できないことがあるからです。

指し手そのものは、当然棋力が高いAIの指摘の方が参考になります。

ただし感想戦をすると、自分と相手の考えの違いがすごく勉強になるんですよ!

- 自分は有利と思っていたけど、相手も〇〇の手があるからやれると思っていた

- 相手はこの手の後は更に守るつもりだったけど、自分は攻めてくると思っていた

AIができない指摘から、学べるものです。

余談:感想戦は楽しい

付け加えると将棋の大きな楽しみの1つが、感想戦かなと思います。

家でネット将棋は楽しいけど、どこか味気ないもの。

目の前に人がいて、ワイワイ振り返るのは超楽しいですよ!

大会や道場で、有段者は時間が許す限り延々とやり続けたりします。

感想戦をすると、より将棋を楽しめるかも。

AIに負けたプロ棋士の価値は?

棋士の価値や魅力は、技術以外の部分にもあると感じます。

勝ち負けだけに縛られない情緒的な部分や物語性はやはり人間にしか持ちえない強みだと思います。

佐藤天彦九段はこのように仰っています。

例えば2019年の王位戦七番勝負で、挑戦者の木村一基九段が豊島将之王位を4勝3敗で破りタイトルを奪取しました。

AI的な記号だと、Aという棋士からBという棋士にタイトルホルダーが変わっただけ。

しかし物語で言うと46歳の木村九段が6度のタイトル挑戦失敗を経て、20代で勢いに乗る豊島王位からタイトルを奪うという偉業です。

タイトル獲得直後のインタビューで男泣きした木村王位を見て、目頭が熱くなったのは僕だけではないはず。

- 厳しい勝負の世界に身を置き、努力する姿勢

- 切磋琢磨する勝負師たちが織りなすドラマ

この辺りに僕は刺激を受け、感動します。

文化の担い手であるプロ棋士の価値は、単純な棋力でAIに上を行かれた今も全くなくならないと感じますね。

AIで上達が加速する「激指」

AIを活用して、本気で強くなりたい!

そんなあなたには、有料PCソフト「激指」シリーズがおススメです。

プロレベルのAIと対局・検討できます。

以前は僕もそう考えていましたが、思い切って購入。

ぴよ将棋よりAIが強く、解析も分かりやすい。

結果としてより早く、指し手が良くなる自覚がありました。

更に「激指」シリーズは、どのソフトも上達を早める機能があります。

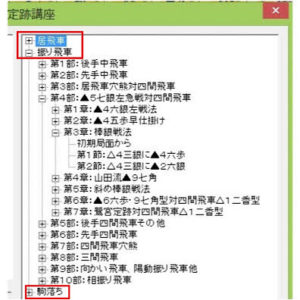

本気で強くなりたいなら、僕のイチオシは数十冊分の定跡が含まれる「激指 定跡道場5」です。

あなたに合うバージョンを見つけるのは、こちらから。 級位者さん自分に1番合う激指を使って強くなりたい! 無料の将棋アプリやソフトも多いので、有料ソフトの激指なんて不要ではないかと思われがち。ですが結論、上達したくて頑張っている級位者さんこそ激指を使うべ ... 続きを見る

【体験談あり】伸び悩み解消!激指バージョン3選|2024年最新

まとめ

- AIは開発から徐々に強くなり、現在はプロを上回る棋力

- 人と比べるとAIは流れ・感情・疲れがない

- 人間だけが大局観に基づいて指し、先に損できる

- AIを学習に使うと視野が広がり、効率よく上達しやすい

- 一方で使い方次第では創造性が失われ、対応力が身につかない懸念がある

- 評価値で形勢が分かるのは助けだが、単にプロが失敗したと思わないようにしよう

- AIはミスが少ないが評価は不安定で、感想戦はした方がよりよし

- プロの価値は情緒的な部分や物語性にあるのでは

AIの特性を踏まえ、観戦や学習を行いましょう。

あなたは今より効率よく上達でき、更に将棋を楽しめますよ!

「本気で強くなりたい!」

という方は、あなたに合う激指のバージョンを見つけましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

無料プレゼントなどは,こちらからどうぞ。