- 駒を成れるのはどんな時?

- 駒を成るコツは?

- 成りが上手くなる練習方法は?

将棋の初心者さんの、こんな疑問を解決できる記事です。

今までの指導経験から、初心者さんが引っ掛かりやすい点に注意してポイントをまとめました。

記事の前半では成りに関する基本的なルールを説明し、後半では成る時のコツや上達方法を解説しました。

読み終えるとプロの対局を見て成りについて疑問に思うことがなくなり、あなたの対局でも成りに関する迷いが少なくなります。

駒の動かし方から学びたいというあなたは、下の記事を見て下さい。

-

-

簡単で楽しめる将棋の始め方を、何も分からない超初心者向けに解説

ゆーきゃんアマチュア三段。多くの初心者さんに将棋を教えてきました。 初心者さん 将棋を始めてみたい。 全く何も分からない超初心者は、どう始めればいいの? 将棋を楽しく学ぶ方法は? 駒の動かし方も分から ...

続きを見る

※効率よく上達したい人は,今なら公式LINEのトークで日頃のお悩みを相談できます。

開設から2年半(2026年時点)で41人の昇級・昇段のお手伝いをしてきましたので,あなたのお役にも立たせてください!

以下のプレゼントも受け取ってくださいね。

LINEでもらえる無料プレゼント

- ZOOM個別相談(級位者限定)

- 限定動画5本

- 人気記事5本

目次

将棋の成りについての基礎知識2つ

まずは記事を読むために必要なこととして、以下の2つを説明します。

- 成るとは?

- 成るには

そんなの知ってるよ!というあなたは次に進んで下さい。

成るとは?

将棋で駒を成るとはズバリ、駒がパワーアップすることです。

百姓から天下を取った豊臣秀吉を「成り上がった」と表現するように、地位が上がる感じ。

英語では「昇進」を意味する「プロモーション(promotion)」が使われます。

具体的な動かし方は後でお伝えします。

成るには

駒を成るには、自分の駒を相手の陣地に持っていく必要があります。

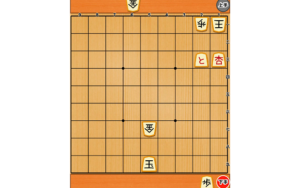

将棋盤は図のように、「自陣」「敵陣」と呼ばれる部分があるので覚えていてください。

真ん中は「中央」と呼ぶ人もいるようですが、あまり一般的ではなさそうです。

将棋で成った駒の動かし方

成った駒の動かし方は、大きく2つに分かれます。

- 飛車と角

- それ以外の駒

いずれもパワーアップし、上手く使えば有利になりやすいです。

飛車と角

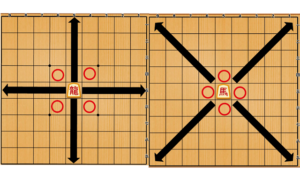

飛車と角が成った時に動ける場所は図のようになります。

飛車は「龍王(りゅうおう)」、角は「龍馬(りゅうま)」に名前が変わり、龍・馬と簡単に表示されます。

元々の飛車と角の動き(矢印)に加え、それぞれ〇の部分に行けるようになります。

龍はナナメに1マス、馬は縦横に1マスずつ増えたということですね。

チェスを知っている方は、クイーンにならないのかよ!と突っ込みますかね 笑

どうせパワーアップするなら、縦横ナナメどこまでも動ければよいのにと。

しかし実は1マスずつ増えただけでも超強く、より活躍するので安心して下さい。

飛車と角以外

他の駒は、図のようになります。

それぞれ「成り銀」「成り桂」「成り香」「と金」と呼ばれます。

元の駒の漢字を崩したっぽく表示され、全て金の動き方になります。

どの駒も元の動きと比べると、動ける場所が増えていますね。

特にと金は5カ所も増えており、上手く使えば勝ちに近づきやすい駒です。

元の動かし方を確認したい方は、将棋の駒の名前と動きで分かりやすく説明されています。

余談

なお金と玉に成りはありません。

ちなみに「と」の文字は「金」を崩したと言われています。

また成った駒を「成り駒」という一方で、元の駒を「生駒(なまごま)」と表現することもあります。

NHKやAbemaなどで「生角(なまかく)ですからね…」などというと、成っていない普通の角という意味合いです。

駒を成る方法3つ

駒を成る時は、敵陣に関係した3つのパターンがあります。

- 敵陣に入る

- 敵陣の中で動く

- 敵陣から出る

初心者さんはまず、1つ目だけ覚えれば対局を楽しめますよ。

敵陣についてもう一度確認したい方はコチラ

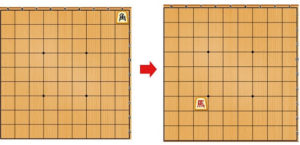

敵陣に入る

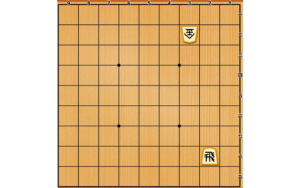

対局して1番多いのは、敵陣に入るパターン。

図で飛車を成る場所を考えてみましょう。

敵陣の奥に成ると、飛車をパワーアップしつつ金取りになっています。

(金の横とナナメ前にも成れますが、金に取られてしまいます。)

初心者さんはたまに成るのを忘れて損してしまうので、対面の対局では気をつけましょう。

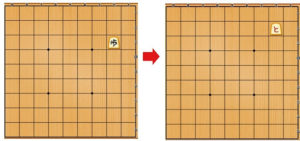

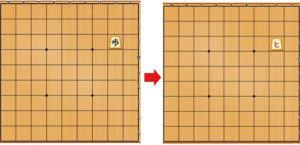

敵陣の中で動く

敵陣にある駒を動かす時も、成ることができます。

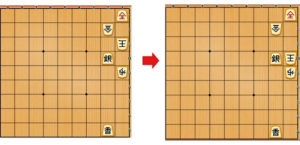

初心者さんとの指導対局で、たまに図のようになります。

左図の歩は持ち駒を打ったもの。

次の手で既に敵陣の中にある歩を動かしても、成ってOK。

持ち駒の使い方について知りたい方は、下の記事をどうぞ。

-

-

【将棋】持ち駒の基本ルールと上手な使い方を初心者向けに1から解説

ゆーきゃんアマチュア三段。多くの初心者さんに、将棋を教えてきました。 初心者さん 持ち駒について基本から知りたい 持ち駒が打てないのはどんな時? 持ち駒を上手く使えるようになりたい 駒の動きを覚えた将 ...

続きを見る

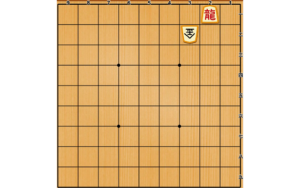

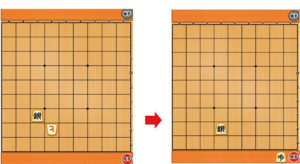

敵陣から出る

敵陣にある駒をそれ以外の場所に移動させる時、成ることができます。

左図の角は、持ち駒を打ったもの。

次の手で敵陣から自陣まで大きく移動していますが、成ってOK。

強い人は敵陣から出る時の成り方が巧みです。

駒を成る時の注意4つ

以上が成り駒の動きと成り方の基本ですが、対局の際に初心者さんが引っかかりやすい注意点が4つあります。

- 動かさないと成れない

- 成り駒としては打てない

- 成ったら元の動きに戻れない

- 成らなくてもOK

引っかからねーよ!というあなたは次に進んでください。

動かさないと成れない

初心者さんでたまに、駒をその場で成ってから動かそうとする方がいます。

左図で歩が敵陣にあるので、と金にしてから次の手を指す感じですがこれはダメです。

先ほど説明したように、動いた後の場所で成ることができます。

成り駒としては打てない

対局で相手の成り駒を取ることがありますが、元の駒として使います。

と金を取るのは苦労するので、と金として使いたくなるのは分かりますが 笑

持ち駒は「歩」になります。

成ったら元の動きに戻れない

一度成ったら、元の駒には戻れません。

成り銀で王様を追跡していると、「ナナメ後ろ行きてぇ」としばしば思いますがダメです 笑

成らなくてもOK

敵陣に入るなど成れる動きをしても、成るのは義務ではありません。

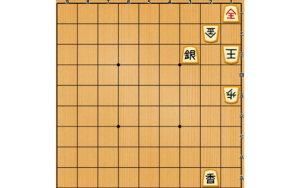

図で香車を成るか考えましょう。

成らないと王手で、相手の逃げ場所がなく勝ちとなります。

成ると王手ではなく、次は相手の番。

逃げ道をなくされ、負けてしまいました…

成るかならないかは、あなたが選べます。

ちなみに、成らないことを「不成」と書いて「ならず」と呼びます。

駒を成るコツ2つ

成るか成らないか選べると、対局で困りそう…

というあなたに、コツを2つお伝えします。

- 最初はとにかく成れ

- 迷ったら成れ

指導や僕自身の経験から、こうすると勝ちやすいですよ。

最初はとにかく成れ

初心者さんは、成れる時は成りましょう。

なぜならどの駒もパワーアップし、攻めやすくなるからです。

初心者さんは、攻め駒が足りなくなりがち。

そこで成り駒を作るようにすると、勝率がグンと上がるはず。

いやいや、成らない方が良い時があるでしょ!

と思ったあなたは、初心者ではないでしょう。

先ほどの香車の例のように、慣れるとだんだん不成が良い手の時が分かるようになります。

迷ったら成れ

強くなると、成ろうかどうか悩むことがあるでしょう。

どちらか分からないと感じたら、成るのがおススメです。

考え続けても正解は分からないですからね。

僕も初段前の頃、よく銀をどうするか迷いました。

失敗もありましたが、たくさん指すと適切な判断ができるようになります。

将棋の成りが上手くなる方法

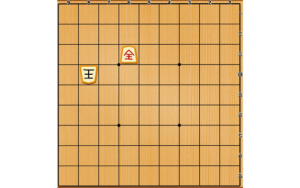

成りと成らずの判断力を高めるには、詰将棋(つめしょうぎ)がおススメです。

詰将棋とは、詰みを目指すパズルのようなもの。

成りが良いか成らずが良いか考える訓練になります。

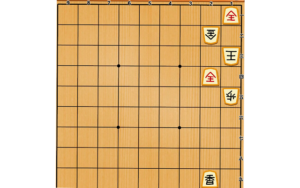

例えば図で、銀を成るか考えてみましょう。

成ると詰みで正解。

不成だと、王様を上に逃げられて失敗です。

初心者向けの1手詰をやりたくなった方は、下の記事をどうぞ。

-

-

【初心者必見】1手詰の効果・失敗しない解き方3ステップとコツ

ゆーきゃんアマチュア三段。多くの初心者さんに、将棋を教えてきました。 初心者さん 初心者は1手詰を解いた方がいい? 1手詰はどうやって解くの? 1手詰の問題集はどうすれば手に入る? 駒の動かし方とルー ...

続きを見る

将棋の上達方法

成りと成らずだけでなく将棋を強くなりたい方は、1日1局ぐらい対局するのがおススメです。

対局で成功や失敗を繰り返して、将棋の楽しさを味わえますよ。

とはいえ対局すると、動かす駒がたくさんあったり攻めや守りなど考えることが多く大変でしょう。

駒落ちというハンデ戦だと、シンプルで難易度がグッと下がります。

図のように相手の駒が少ないと、攻めを楽しみやすいです。

初心者さんが使いやすい無料アプリ「百鍛将棋」で簡単にできますよ。

詳しくは、以下の記事で解説しました。

まとめ

- 飛車と角が成ると移動場所が少し増え、それ以外の駒は金の動きになる

- 駒を成るには、敵陣に出入りするか敵陣内で動く

- 成った駒は元に戻れないなど注意点もある

- 最初はとにかく成り、迷ったら成るのがコツ

- 詰将棋と対局が上達におススメ

駒を成るルールを覚えてコツを実践しつつ詰将棋を解けば、あなたは成りを上手く使いこなせるようになります。

行動するのが大切ですので、読み終えたら成りを意識して駒落ち対局をしてみて下さいね。

応援しています。頑張ってください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

記事の情報や上達しやすいノウハウ、やる気を維持する為のプロのエピソードなどをつぶやいていますので、よかったらTwitterのフォローをお願いします。

記事の内容で分かりにくい点や、読んでいて疑問、もっと知りたいことなどあれば、お気軽にお問い合わせよりお伝えください。

無料プレゼントは,こちらからどうぞ。

今回ご紹介した関連記事は以下となります。