アマチュア三段。初段までは居飛車党でした。

学ぶ順序やコツが分からないと、苦しい負けが続くかもしれません...

ご安心ください。

ご紹介する出だしの指し方やコツを理解していると、効率よく上達できますよ!

記事の内容が分かってから、僕は悩みが少なくなり将棋の楽しさも増えました。

まず居飛車の特徴、先に学ぶべき戦法と対振り飛車のおススメを紹介。

次に相居飛車の出だしを、先手と後手に分けて整理。

居飛車のコツと定跡を習得する2ステップにも触れました。

※効率よく上達したい人は,今なら公式LINEのトークで日頃のお悩みを相談できます。

開設から2年半(2026年時点)で41人の昇級・昇段のお手伝いをしてきましたので,あなたのお役にも立たせてください!

以下のプレゼントも受け取ってくださいね。

LINEでもらえる無料プレゼント

- ZOOM個別相談(級位者限定)

- 限定動画5本

- 人気記事5本

目次

居飛車の特徴3つ

振り飛車と比べると、居飛車は以下の特徴があります。

- 攻めやすい

- 学びやすい

- 序盤の勉強量が多い

振り飛車も指そうか迷っている方は、下の記事をどうぞ。

-

-

居飛車か振り飛車か迷っているあなたへ、シンプルな選び方教えます!

居飛車と振り飛車ってなんだっけ? 振り飛車と居飛車どっちがいいの? 居飛車のメリット・デメリットと向いている人を知りたい。 振り飛車についても教えて! 選んだ後どうやって学べばいい? ゆーきゃん指す戦 ...

続きを見る

攻めやすい

居飛車は飛車と角が同じ2筋方面に利いており、振り飛車よりやや攻めやすいです。

大駒を軸に手を作りやすいんですよね。

相居飛車なら、スリリングな斬り合いにワクワク。

対振り飛車では、先に仕掛けやすい。

もちろん失敗もありますが、居飛車は攻めの楽しさを味わいやすいです。

学びやすい

振り飛車と比べると、居飛車はお手本が多いです。

なぜならプロでは主流で、藤井聡太竜王名人(2025年現在)など多くの棋士が指し研究されているからです。

大型書店に行くと1つの戦型でも定跡書が5冊以上あり、選ぶのが大変だったりします。

NHK杯やAbemaなど、居飛車党だと観戦も勉強になり楽しみやすいですよ!

学びやすいのが、居飛車のメリット。

勉強量が多い

一方で居飛車のデメリットは、振り飛車より序盤の知識が多く求められる点。

ある程度相手に合わせて駒組みをしなければならない為です。

対振り飛車で各筋のノーマル振り飛車に加え、石田流やゴキゲン中飛車など角交換系。

相居飛車では、矢倉4六銀3七桂型など1つ1つの戦法で変化が膨大です。

最低限の定跡だけでも、割といっぱいいっぱいになるはず。

色々指すのを楽しめる人に向いていると思います。

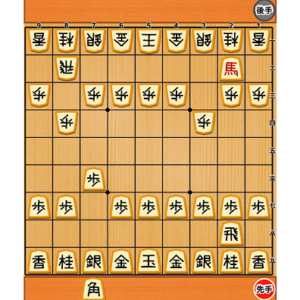

先に学ぶべき相居飛車の戦法2つ

相居飛車の戦いは、矢倉・角換わり・相掛かり・横歩取りの4大戦法に分類されます。

級位者さんはまず矢倉、次に角換わりの順番で学ぶのがおススメ。

なぜなら相掛かりと横歩取りは、自分の指し手で避けられるからです。

対振り飛車も含めた居飛車の概要は、下の記事で解説しました。

-

-

【将棋の初級者向け】居飛車の戦型6つ、メリットとデメリットを解説

ゆーきゃんアマチュア三段。初段までは、居飛車だけを指していました。 初級者さん 居飛車はどんな人に向いているの? 居飛車はどんな戦い方があるの? 初級者に向いている戦い方は? どうやって勉強すればいい ...

続きを見る

1.矢倉

初級者さんは特に、矢倉をメインに指すと楽ですよ。

角を交換せずしっかり囲うので、乱戦を避け相手の攻めから王様を守れます。

僕も3級ぐらいまでは、矢倉ばかりでした。

もっと知りたい方は、下の記事をどうぞ。

-

-

【級位者向け】矢倉囲いを組む手順2つと、強引でも囲うオープニング

矢倉の長所や短所を知りたい! 囲う手順を知りたい! 矢倉を目指すオープニングは? 組む時のポイントは? 囲い終わったら何をすればいい? もっと矢倉を知りたい! ゆーきゃん級位者さんの、こんな疑問を解決 ...

続きを見る

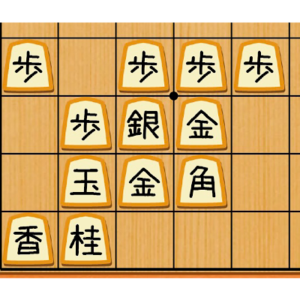

2.角換わり

10~30局ぐらい指して矢倉に慣れたら、角換わりを学びましょう。

相手の指し方によっては矢倉を組みにくいこともあり、角換わりができれば自然に指せます。

そして角換わりを指せば、将棋の楽しさがどんどん増えていくはず。

お互いに玉形が薄いので、終盤はワクワクしますよ!

プロで多く指されるので、観戦もより楽しめるでしょう。

角換わりは、以下の記事で解説しました。

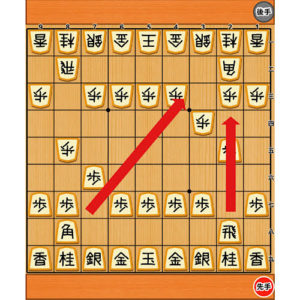

対振り飛車は急戦がおススメ

相手が振り飛車の「対抗形」では、急戦が強くなりやすいと思います。

なぜなら速度計算を学べて、あらゆる将棋に応用できるからです。

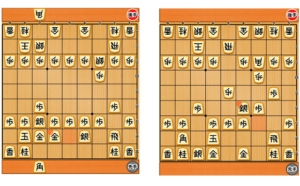

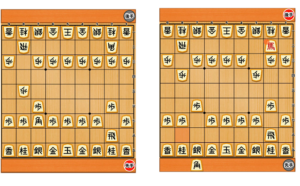

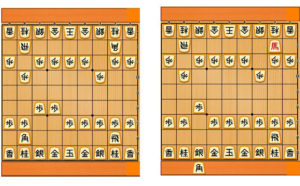

角道を閉じる「ノーマル」振り飛車には、どの筋でも図の「5七銀左戦法」でOK。

角交換系には左図の「へこみ矢倉」、ゴキゲン中飛車には右図の「超速」が一例です。

僕は急戦だと穴熊などと比べて勝ちにくかったですが、今から考えると学びが多く棋力向上に繋がったと感じます。

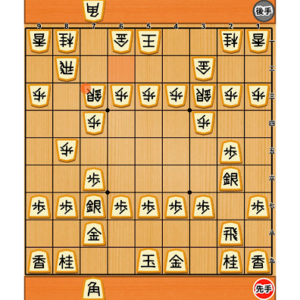

相居飛車の出だし【先手】

居飛車党は、序盤の数手が大切。

出だしで相手と指し手で相談しながら、戦型を決める為です。

自然に指せばこうなる、という流れが定跡化しています。

とはいえ僕も級位者の頃は、しっかり整理できていませんでした。

定跡通り指せないとすぐ負ける、ということはないので安心してくださいね。

頭のすみに置きつつ、指しながら覚えるとよいかと。

ここから先は、☗7六歩のように符号を使います。

符号があやふやな方は、先に将棋講座ドットコムさんのページを見ると分かりやすいと思います。

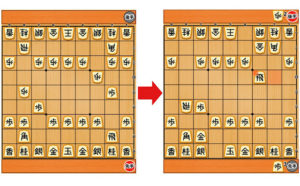

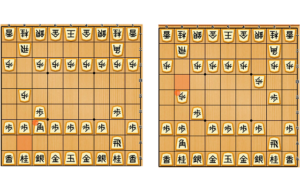

☗7六歩☖3四歩

まずは先手番で、お互いに角道を開けた場合。

あなたが☗2六歩なら☖8四歩から横歩取りに進むのがプロでは自然です。

ただし級位者さんなら、横歩取りを避ける方法もあります。

☗7六歩☖3四歩☗2六歩☖8四歩に、☗2二角成で角換わり。

あるいは☖8四歩に☗6六歩から、工夫すれば矢倉に組めます。

有段者感覚だとやや損ですが、自分の形に組みたい級位者さんには悪くないと思います。

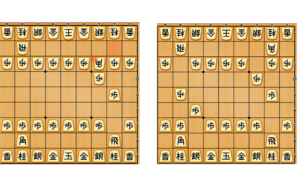

☗7六歩☖8四歩

次は角道を開けた手に、飛車先を突かれた場合。

矢倉を組みたい方は、ここで☗6八銀と上がればOKです。

角換わりをしたい方は、☗7六歩☖8四歩に☗2六歩をどうぞ。

☖8五歩だと定跡順で角換わりになりやすく、☖3四なら先ほどのようにすぐ☗2二角成で交換しましょう。

☗2六歩☖8四歩

先手番で飛車先を突くと、相掛かりの可能性があります。

相掛かりを避けたいなら、初手は☗7六歩がよいですよ。

☗2六歩☖8四歩の後は、☗2五歩☖8五歩とお互い更に飛車先を伸ばせば相掛かり。

☗2六歩☖8四歩に☗7六歩だと相手が☖8五歩なら角換わり、☖3四歩なら横歩取りになります。

☗2六歩☖3四歩

先手番の最後は☗2六歩☖3四歩の出だしです。

続いて☗2五歩なら角換わり、☗7六歩なら横歩取りとなります。

先手番まとめ

自分で選びやすい先手の出だしをまとめると以下。

☗7六歩☖3四歩→横歩取り

☗7六歩☖8四歩→矢倉

☗2六歩☖8四歩→相掛かり

☗2六歩☖3四歩→角換わり

後手の指し手によって多少変わりますが、こうなりやすいと覚えていて下さい。

横歩取りも学んでみたい方は、下の記事を見てください。

-

-

【級位者向け】横歩取りの概要を先手と後手に分けて整理、良書も紹介

横歩取りってどんな戦型? 先手でどう指せばいい? 後手は? 横歩取りのコツを知りたい! 分かりやすい定跡書を教えて! ゆーきゃん横歩取りを何から学べばよいか分からない、級位者さんの疑問を ...

続きを見る

相居飛車の出だし【後手】

続いては後手番。あなたから見た符号で解説しますね。

☖3四歩☗7六歩

お互いに角道を開けると、☖8四歩から横歩取りが自然です。

横歩取りを避けたい方は、☖8四歩に先手番と同じく角道を閉じるか角交換をしましょう。

☖3四歩☗2六歩

☖3四歩☗2六歩だと、相手に戦型を選んでもらうことになります。

☖4二銀なら矢倉、☖8四歩なら☗2五歩から角換わり。

居飛車を明示し相手の好きにさせるので、王者の一手とも呼ばれます。

藤井聡太竜王名人は後手番でこの手が多いです。さすが。

☖8四歩☗7六歩

☖8四歩に☗7六歩は、自然に指すと☖8五歩から角換わり。

相手が☖3四歩なら、横歩取りとなります。

こちらも選択権は相手にありますね。

☖8四歩☗2六歩

お互いに飛車先を付き合うと、相掛かりが自然。

相掛かりを避けたい方は、 ☖8四歩には☗7六歩と角道を開けましょう。

☖8四歩☗2六歩に☖3四歩だと、角換わりか横歩取りの選択肢があなたに与えられます。

後手番まとめ

後手番で自然な順は、以下となります。

☖3四歩☗7六歩→横歩取り

☖3四歩☗2六歩→角換わり、矢倉

☖8四歩☗7六歩→角換わり

☖8四歩☗2六歩→相掛かり

こちらも変化はあるので、完全に一本道ではありません。

居飛車のコツ3つ

居飛車党として、将棋を楽しみ上達するコツは下記。

- 序盤を整理する

- 焦らない

- 常に攻める手を考える

これらができるまで僕は、ぶっちゃけ将棋がしんどかったです 苦笑

あなたは苦しまないでくださいね!

序盤を整理する

特に相居飛車では、出だしの数手をどう指すか整理し決めておきましょう。

毎回なんとなく違った手を選んでいては、それぞれの戦型への理解が深まりません。

終盤は有段者並みなのに、序盤が整理されておらずしばしば不利になる級位者さんを見ます。

整理できると、プロの駆け引きも分かり観戦が楽しくなりますよ!

Kindle Unlimited

読みたい棋書がたくさんあるけど、全部は買えねぇ…

と嘆くあなたを、Kindle Unlimitedが助けてくれます。

多くの本が読み放題で、どのカテゴリーにも良書や級位者向けが含まれている印象です。

例えば「角換わり」で検索すると。

- 角換わり定跡ガイド

- 最速で敵陣突破!角換わり早繰り銀

- 糸谷&斎藤の現代将棋解体新書

ガッツリ読みたい本から一部分だけ必要な本まで色々出てきます。

課題と感じる内容の棋書を見つけやすいですよ!

定跡などをしっかり学ぶにも、サクッと調べるにも僕は重宝しています。

本を探す時間と買うお金が、だいぶ少なくなりましたね。

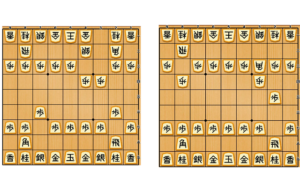

激指 定跡道場5

定跡を学んで本気で強くなりたい方は、「激指 定跡道場5」がおススメです。

数十冊分の定跡が解説されている上に、プロレベルのAIと対局できますよ!

相居飛車・対振り飛車に駒落ちまで、多くの戦法が網羅されています。

気になった定跡をすぐ調べられるので、序盤で崩されてボロ負けするのが減りますよ!

居飛車は学ぶことが多く大変ですが、次から次へと定跡書を買わなくてよくなります。

僕は監修の所司和晴七段の著書を読みましたが、わかりやすく実戦に活かせる実感がありましたよ。

またプロレベルのAIとの対局・解析を通して、指し手がよくなり勝率が上がるでしょう。

導入した級位者さんが、周りの人より早く上達するのをしばしば見ます。

定跡を学び本気で強くなりたい方には、イチオシです。

焦らない

居飛車は最低限でも定跡が多いので、1つ1つゆっくり学びましょう。

焦っても、いっぺんに複数の対策はできませんからね。

一生懸命本を読んでいても、学んでいない戦型に対応できないのは当たり前です。

コツコツ引き出しを増やせば少しずつ苦手が減っていくので、焦ることはありません。

常に攻める手を考える

相手の攻めを受けている時も、攻め筋を探しましょう。

なぜなら居飛車は玉形が薄いことが多く、相手の攻めを切らしにくいからです。

受けばかり考えていて、チャンスに気づけないことが僕も多々ありました…

手番になったらどこから攻めるか、探す癖をつけましょう。

定跡を習得する2ステップ

居飛車党に必須の定跡学習ですが、以下のステップで行うと実戦で活かせるようになります。

- 大枠を理解する

- 失敗した直後に振り返る

詳しくは、下の記事でも解説しました。

-

-

初級者もできる!実戦に役立つ将棋定跡の選び方と覚え方

ゆーきゃんアマチュア三段。40冊以上の定跡書を読み試行錯誤する中で、実戦に活かせる覚え方が分かりました。 初級者さん 定跡を覚えられない。 定跡はどう学び始めればいいの? 定跡書はどう読めばいいの? ...

続きを見る

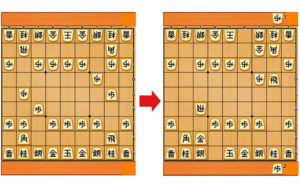

1.大枠を理解する

新しい戦法に触れる際は、まず流れを押さえましょう。

一度読むだけで、複数の変化を全て頭に入れるのは有段者でも無理ですよ!

囲ってから棒銀を繰り出すとか、おおまかな手の流れを理解できればOK。

大筋が分かっていれば、対局でも少しは使えます。

2.失敗した直後に振り返る

定跡の学習では、実戦で間違えたらすぐ見直すのが大切。

なぜなら自分の指し手と本を比較し、一気に理解が深まるからです。

僕はこのステップを取り入れてから、色々な定跡が頭の中で整理されていきました。

辞書のように、ピンポイントで振り返りましょう。

なお実戦は6級以下には百鍛将棋、5級以上だと将棋ウォーズがおススメです。

まとめ

- 居飛車は攻めやすく学びやすいが、学習量が多い

- 相居飛車は矢倉→角換わりの順で学ぶのがおススメ

- 対振り飛車は急戦を指そう

- 相居飛車は序盤の数手で戦型が決まる

- 焦らず序盤を整理し、常に攻め筋を考えるのが居飛車のコツ

- 定跡書は大枠を理解し、間違えた直後に振り返ろう

居飛車の特徴を踏まえて、整理しながらコツコツ学びましょう。

あなたは効率よく上達でき、苦しまずにすみますよ!

行動するのが大切ですので、序盤の数手をどう指すか考えてみてくださいね。

「自分が指す戦型はしっかり学び、本気で強くなりたい!」

というあなたは、激指定跡道場5を使って効率的に上達する方法もチェックしましょう。

応援しています。頑張ってください!

無料プレゼントなどは,こちらからどうぞ。